范妍姣,女,汉族,2004年9月生,现为医学院临床医学2022级在校生,担任医学院安理天使志愿服务队队长、院红十字志愿服务队队长,累计参加志愿服务50余场,服务时长约200h。曾组织实施或参与的志愿服务项目有安徽省百千万志愿者结核病防治知识传播活动、中艾协高校防艾基金项目、2022-2023年全国大学生暑期社会实践“投身乡村振兴,助力健康中国”专项活动、全国大学生口腔健康志愿宣讲活动、全国大学生“防治结核,志愿有我”志愿宣讲活动、全国大学生中医药志愿宣讲活动、安徽理工大学第一附属医院中国中风识别行动大学生志愿者宣讲团。

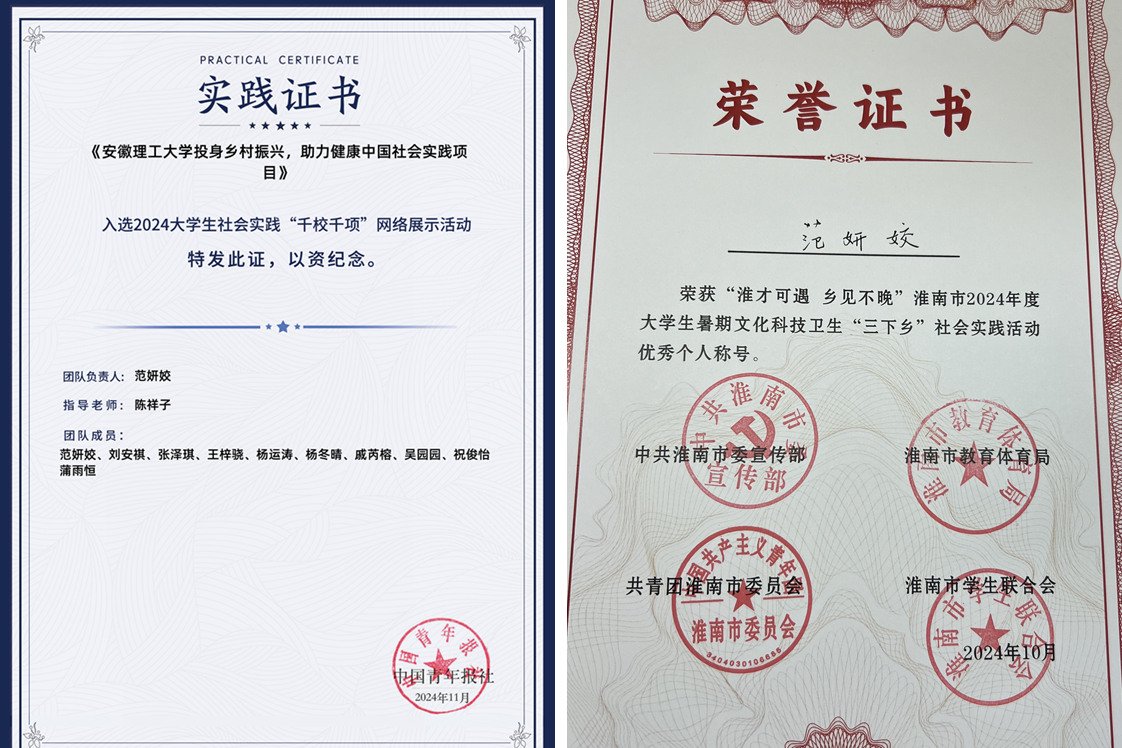

曾获得校优秀共青团员、三好学生、优秀学生奖学金、淮南市2024年度大学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动优秀个人、第九届全国大学生命科学竞赛(创新创业类)一等奖、全国大学生创新研究暨实验设计论坛三等奖、第十五届安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛校一等奖、安徽省大学生基础医学实验技能竞赛二等奖、团队入选2024年大学生社会实践“千校千项”网络展示活动。

部分获奖证书

志愿缘起:志愿初心的觉醒

她与志愿服务的缘分,始于2022年的金秋时节。初入校园的她,被迎新志愿者们那如火般的热情深深感染,心中那颗一直渴望投身志愿服务的种子,终于找到了生根发芽的沃土——她毅然加入了安理天使志愿服务队。起初,她跟在学长学姐身后,在食堂中宣传预防艾滋病防治知识时,满心都是无措与忐忑;第一次独自面对社区里的老人,教他们辨识结核病症状时,紧张得手心都沁出了汗珠;而如今,她已能熟练地为群众进行义诊义检,举手投足间尽显从容。当老人们恍然大悟道:“原来肺痨就是结核病啊,我以后可得好好注意了”时,那一刻,她真切地领悟到:医学生的使命,不仅仅局限于那冰冷的手术台,更在于每一个渴望健康、需要守护的角落。

参加学雷锋活动

创新破圈:让医学知识“活”起来

成为志愿组织的负责人后,她看待志愿活动的角度仿佛经历了一场翻天覆地的变革。“为何科普不能如游戏般引人入胜,让知识的种子在欢声笑语中生根发芽?”这份对传统志愿服务模式的深刻反思,指引着她踏上了一条“改造”之路。

开展预防艾滋病宣传活动

她以橡皮泥为笔,以创意为墨,亲手捏制出一个个栩栩如生的龋齿模型,让孩子们在指尖的触碰与想象的驰骋中,学会了保护牙齿的宝贵知识;她又将结核病防治带入课堂并印在了五彩斑斓的风筝之上,那些承载着健康希望的纸鸢,化作了传递爱与关怀的使者,飞跃校园的每一个角落;一张充满趣味的“预防艾滋病寻宝地图”从她的脑海里跃然纸上,同学们在破解谜题的过程中,也在不知不觉中掌握了防护技能……

参加暑期支教活动

这些充满巧思与深意的活动,不仅赢得了多数人的由衷赞誉,更让“安理天使”这一品牌在校园志愿文化的天空中熠熠生辉,成为了一张闪亮而独特的名片。

扎根乡土:在乡村基层书写医者初心

2024年盛夏,面对城乡医疗资源分布不均、基层群众健康意识薄弱的现实问题,她主动请缨担任暑期“三下乡”社会实践团队负责人,带领队员深入大别山腹地。在宣城广德闷热的村卫生室,她为佝偻着背的老汉测量血压;在六安金寨的晒谷场上,她和队员举着喇叭演示海姆立克急救法;在淮南社区养老院,她带领团队为老人们科普脑卒中知识,一起完成预防卒中健康操;在护工和老人们脸上的笑脸让她久久不能忘怀。当医学誓言镌刻在每分每秒的守护中,她深刻体悟到:志愿服务不仅是技术的传递,更是“有时治愈,常常帮助,总是安慰”的医者本心。

参加暑期社会实践预防结核病宣传活动

破茧成蝶:从参与者到组织者的转变

如今,由她牵头开展的“第一施救者”群众性应急救护培训项目获得安徽省高校红十字会“生命教育·益行计划”立项支持,形成了“一条主线、两个主体、六进活动”的活动框架。从2024年10月至今,已完成15余场培训,约2000余名受益者、1000余名红十字心肺复苏(CPR+AED)持证救护员——这些数字背后,是她和团队成员们无数次跪地示范心肺复苏磨破的护膝,是反复修改课件至凌晨的台灯光晕,是反反复复演练标准示教姿势滑落的汗水。面对给予团队的赞誉,她说“急救培训不是教会动作,而是种下希望的种子。当越来越多人敢伸手、会伸手,才是真正的‘全民守护’。”

组织开展应急救护培训

时间平衡:志愿与学业的双向滋养

若有人问她:投身于志愿活动的参与和开展会占用学习时间吗?她的答案无疑是肯定的。无论是活动前期的沟通策划,还是活动开展时的统筹组织,都需要部门里每一个负责人投注万分的心血。她将学业、实践与服务视为同等重要的三维体系,通过制定周期性计划,她不将志愿服务视作为短期的活动,而是将志愿活动化为生活的一部分。

团队合影(供图:范妍姣)

在期末周的活动现场,为维护组织纪律,喊到喉咙沙哑;在深夜,为完善活动安排,辗转反侧、深思熟虑……如今,她依然甘之如饴地去承担着志愿服务工作,除了肩上的责任外,更因在克服困难中,她收获了成长与信念!在学生工作中建立的友谊、在千人面前发言的勇气以及在此期间锻炼而成的沟通、策划、组织能力,这些在实践中积累的宝贵经验与能力,不仅丰富了她的人生阅历,更将在未来的学习与教学中发挥重要作用,成为她不断前行的动力源泉。

后记

200余小时的服务时长,数不清的“谢谢”与笑脸……在她的故事里,没有惊天动地的壮举,只有细水长流的坚持。正如她总挂在嘴边的那句:“医学是面向人的科学,而志愿服务,就是让我们在成为医生之前,先学会成为一束温暖的光。”

撰稿:医学院 范妍姣、陈祥子

核稿:医学院 周静